2019年9月5日 11:09

ただいま1階・松永記念館室で開催中の「茶人の『好み』」展(9月29日まで)。内容としては茶道具の名品を時代順に紹介するという極めてオーソドックスな展示ですが、あえて新味をあげるとすればタイトルにもありますが「好み」に注目していることです。好みは人それぞれ、とはいうものの、個人の嗜好が地域や時代を軽々とこえていくことは、聖子ちゃんカットが人々の間で大きなブームを巻き起こしたことからも明らかです。本展では、千利休、古田織部、小堀遠州といったドラマや小説、漫画などでお馴染みの茶人たちの好みに焦点をあて、彼らの美意識がつまった茶道具とともにご紹介します。

1.千利休―好みの道具を自らプロデュースする―

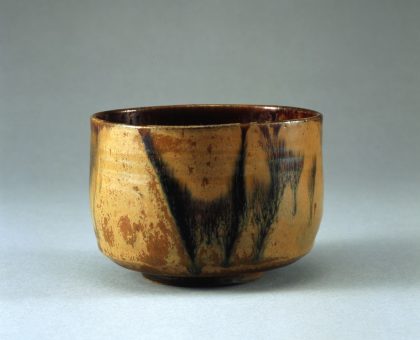

千利休は日本で最も有名な茶人といってよいでしょう。織田信長や豊臣秀吉といった天下人に仕えた茶人として大河ドラマなどで主要キャラクターとして登場することもしばしばです。ですが、利休っていったい何がすごいの?と聞かれて答えられる人はあまり多くはないのでは。知名度に比べると実像がつかみにくい人物なのです。本展のテーマに関していえば、「好み」の道具を自ら作らせたというのが、利休の最大の功績ということができます。勿論、利休以前の茶の湯でも、茶人の好みが反映されることはありました。ですが、それは主として道具の取り合わせ、つまり、茶碗に唐物を用いるか高麗物を用いるのか、あるいは、掛軸は何を飾るかといった、コーディネートに関する部分においてでした。これに飽き足らなかった利休は、自身の美意識に見合う茶道具をプロデュースしました。そんな利休好みの茶道具の代表と呼べるのが、《黒楽茶碗 銘「次郎坊」》です。

《黒楽茶碗 銘「次郎坊」》

一見何の変哲もない地味な黒茶碗ですが、ここには利休の美意識がぎゅっと凝縮されています。この茶碗の一体何がすごいのか?会場でお確かめください。

2.古田織部―溢れるおもてなし精神―

利休の登場により、茶人の好みはコーディネートだけでなく、デザイン/プロデュースへと広がりましたが、これを継承・発展させたのが古田織部でした。織部が目指したのは武家の時代に相応しい明るく力強い茶の湯。侘びを本旨とする利休好みとは対極ともいえるものでした。織部好みの茶道具として《黒織部沓茶碗 銘「浜千鳥」》をご紹介します。

《黒織部沓茶碗 銘「浜千鳥」》

どこをどう持てばよいのか迷うほどに歪んだ茶碗。お世辞にも実用的とは言い難く、これでお茶を出された日にはとりあえず笑うしかありません。茶の湯において客と亭主の心が通い合うことを「一座建立」といいますが、いびつな形の茶碗に面食らい笑みがこぼれた瞬間は、まさに客と亭主とが笑いを共有した状態といえます。茶の湯の基本であるおもてなしの精神を極限まで追求した茶碗なのです。実は、この茶碗には客を驚かせるための仕掛けがもう1つ施されていますので、会場でお確かめください。織部好みの茶道具は武家の気風にもマッチしたのでしょう、またたく間に流行し全国で同じような趣向の茶道具が作られるようになりました。「人それぞれ」の好みが地域をこえて支持を集めた瞬間です。

3.小堀遠州―時代を超える美意識―

武家に評価された織部でしたが、徳川幕府によって泰平の世が築かれつつある中で、彼の茶の湯は時代にそぐわないものとみなされるようになっていきます。利休や織部が活躍した時代は、彼らがプロデュースした新作の茶道具がもてはやされましたが、安定志向が強まる世相を反映し、唐物などの伝統的な名品が再び評価を高めていきます。ところが、ここで困ったことが1つ。価値の定まった名品の茶道具は、既に納まるところに納まっており、もはや入手困難だったのです。特にこれから茶の湯を始めようとする新参の大名たちにとっては頭の痛い問題でした。そこに登場したのが、織部の後継者であった小堀遠州です。遠州は、まだ評価が定まっていない茶道具に新たな価値づけを行うことで、増大する需要に答えました。遠州が茶道具にどのように付加価値を与えたのか、その様子が分かる作品が《瀬戸肩衝茶入 銘「辰市」》です。

《瀬戸肩衝茶入 銘「辰市」》

すらりと伸びた長身が印象的な茶入ですが、少し肩が張りすぎですし、よく見ると表面に小さなぶつぶつがたくさん…。名品と呼ぶには技術的に拙い所が散見される茶入ではありますが、遠州はどこに美を見出したのでしょう?ヒントは銘(ニックネーム)です。このような価値づけが意味を持ったのも遠州の美意識が人々から支持を受けていたからこそ。「きれいさび」とも称される上品で繊細な美意識は《高取掛分下面取筒茶碗》にはっきりとあらわれています。

《高取掛分下面取筒茶碗》

遠州好みの茶道具は泰平の世に誠に相応しく、時代を超えて受け継がれることとなったのです。

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )

2019年8月28日 13:08

福岡市の小中学校は、すでに2学期がはじまっているようですが、当館では、まだまだ「夏休みこども美術館」の展示をやっています。

毎夏開催している、この「夏休みこども美術館」は、主にコレクションを子ども向けに紹介するという企画です。今年、福岡市美術館は40周年を迎えますが、「夏休みこども美術館」も、来年30周年!今でこそ、夏といえば、美術館で子ども向け企画は当たり前!と思われているかもしれませんが、1990年代の初め、美術館で子ども向け企画は、まったくメジャーではありませんでした。時代は変わるものですね。

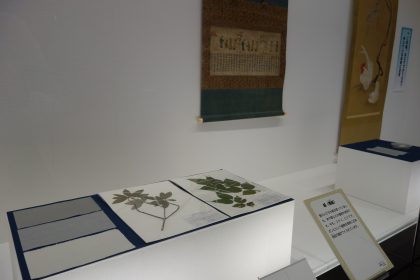

さて、今年はどんな展覧会になっているかというと・・・2000年代に入って休館までは、ずっと「よく見て考えたり感じたりする」をテーマに「夏休みこども美術館」の展示を構成していたのですが、今年は、「教えてもらわないとわからないこと=ひみつ」をテーマに構成しました。展示されているのは、当館の古美術コレクションから選んだものです。まず、冒頭は、その作品の素材に注目。絹、紙、羊皮紙に描かれた絵画作品を、それぞれの原料・素材とともに展示しています。

ちなみに、和紙の原料というと、コウゾ・ミツマタ・ガンピと習ったことがある人も多いと思いますが、コウゾ(ヒメコウゾ)とミツマタも展示しています。この展示用資料は、九州大学総合研究博物館の先生に作っていただきました。ちなみに、これら2つの植物は手に入りやすいところに生えていたそうですが、ガンピは、手に入りにくく、残念ながら今回は展示できませんでした・・・。

ちなみに、和紙の原料というと、コウゾ・ミツマタ・ガンピと習ったことがある人も多いと思いますが、コウゾ(ヒメコウゾ)とミツマタも展示しています。この展示用資料は、九州大学総合研究博物館の先生に作っていただきました。ちなみに、これら2つの植物は手に入りやすいところに生えていたそうですが、ガンピは、手に入りにくく、残念ながら今回は展示できませんでした・・・。

次のコーナーでは、色に注目。顔料とその原料となる鉱物、銀箔、金箔、そして墨など、日本で昔から使われていた色材が作品と一緒に展示されています。鉱物類は、九州大学総合研究博物館からお借りしたものです。

次のコーナーでは、色に注目。顔料とその原料となる鉱物、銀箔、金箔、そして墨など、日本で昔から使われていた色材が作品と一緒に展示されています。鉱物類は、九州大学総合研究博物館からお借りしたものです。

実は、鉱物好きの筆者。本当はもっといろいろ並べたかったのですが、展示場所が足りないことに気づき、あえなく断念しました・・・。

実は、鉱物好きの筆者。本当はもっといろいろ並べたかったのですが、展示場所が足りないことに気づき、あえなく断念しました・・・。

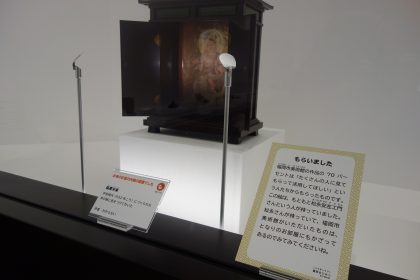

そしてその次のコーナーでは、どうやって作品たちが美術館にやったきたのか、とってもシンプルに説明。例えば、この作品は「もらいました」

福岡市美術館の約70%は、多くの人たちに自分の持っている作品を見てもらって、活用してほしいと思う篤志家の方々からのいただきものなんです。

福岡市美術館の約70%は、多くの人たちに自分の持っている作品を見てもらって、活用してほしいと思う篤志家の方々からのいただきものなんです。

そして最後は、館長をはじめ、古美術専門の学芸員に「子どもたちに見てほしい作品」を推薦してもらってそのエピソードとともに展示しています。そのエピソードは・・・ぜひ、美術館に来て、ご覧ください。

展覧会場にはワークシートや、学芸員へ手紙を出すコーナーもあります。

手紙には、「a気になる作品」「b学芸員につたえたいこと」を書いてもらうのですが・・・

手紙には、「a気になる作品」「b学芸員につたえたいこと」を書いてもらうのですが・・・

これまで入っていたお手紙を、せっかくなので少しご紹介します。

aえんまてんぞう b「ん、なんだ?」とおもってまえにきたら、すごいえでした

a(自在蟹置物) bかにのうらが見てみたい。つぎにわたしがきたときにかにのうらを見せてください

a土偶 bいろいろなおもしろいものやすごいものがあってたのしかったです。これからもすごいのがあったらてんじしてください。

※( )内は筆者の補足

実は、8月25日まで、ボランティアさんによる「ギャラリーツアーforキッズ」をやっていました。作品の支持体となっている素材を触ったり、屏風の中に登場する人物のセリフを考えたり・・・と展示だけでは味わえない内容でした。

展示室内にある、図書のコーナー「夏休みこどもとしょかん」では、子ども向けの美術関連図書を紹介しています。ゆっくりおくつろぎください~!

8月3日には、夏休みこどもワークショップ「日本画にチャレンジしよう!」も開催し、本格的な日本画を描いてもらいました。この報告は後日またブログにアップしたいと思います。

と、ここまで子ども向けと言っていた「夏休みこども美術館」の展示ですが、実は、大人も楽しめるような内容を意識しました。少し子どもにもどった気持ちで、あるいは、お子さんと一緒に話をしながら、大人の方にもぜひご覧いただければと思います。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

会期:~9月29日(日)

場所:1階 古美術企画展示室

2019年8月17日 11:08

「富野由悠季の世界」展は、日本を代表するアニメ監督である富野由悠季氏の55年にわたる仕事を振り返る展覧会です。日本初のテレビアニメ「鉄腕アトム」にかかわった頃から、最新作品までの関係資料を展示しています。見方によっては、これは戦後アニメヒストリーの一側面ととらえることもできます。

富野監督のもっとも有名な作品は「機動戦士ガンダム」(1979年)です。現在までに、多数の続編や関連作品が制作されてきたので、富野監督の名前は知らずとも「ガンダム」の名称やそのロボットのイメージは思い浮かぶ、という方は多いことでしょう。現在では「ガンダム」に限らず日本製アニメは海外にも多数のファンを生み出しています。アニメは国境を越えて1つの文化ジャンルとして認知された感があります。

こうした状況を反映してかアニメ関連の展覧会は年々増える傾向にありますが、その多くがアニメプロダクションサイドや企画会社等が制作したもの。開催する美術館側は「巡回受け入れ」のみ行う場合が大半です。その意味で「富野由悠季の世界」はとても珍しい展覧会です。当館含め6つの美術館の7人の学芸員が1から作り上げた展覧会だからです。

しかしこの展覧会、企画開始段階から難航しました。まず当の富野監督がなかなか首を縦に振ってくれません。そしてようやくOKがでたところで、富野監督のアニメの大半を制作したサンライズのご協力のもと、同社の資料課にて膨大な資料の山を調査しましたが、アニメの資料の現物を調査するのはこれが初めて。一体どれが重要なのか?そもそも、だれが書いた(描いた)ものなのか判然としないものも含まれています。20年前後のキャリアを持つ我々ですら、資料の扱い方、見方、その意味などについては一から勉強しなおしでした。

ようやく調査が終わったところで、今度はその選定です。しかし、例えば「絵コンテ」、「動画」、「セル画」などの資料がアニメ制作のどの段階で描かれるのか、そのプロセスのどこに富野監督が関わっているのかをしっかり説明をしないと、単なるアニメ資料の羅列となり、見ていてあまり面白くはありません。選定をしながら、同時に、どのような解説を付けていくかも考えていきました。今回は、7人がそれぞれ3~4つのアニメタイトルを担当したので、展示資料選択、展示方法、解説文作成などは、各担当が責任を持って行いました。

そして2019年6月22日。無事に展覧会が開幕したわけですが、振り返ってみれば、普段は美術作品に触れている我々が、「今回はアニメだから」といって何か特別なことを行ったかといえば、そうでもなかったのです。資料を調査し、作者の話を伺い、それに基づき資料の研究を行い、それを展示と解説に反映させる、という展覧会を企画する学芸員の基本的な仕事を行ったにすぎません。ただ、通常の油彩画の展覧会ならば100点程度で収まるところ、今回は3000点超! 富野監督の演出意図を「伝えたい」「知ってほしい」の一心で7人が一丸となって取り組んだ「富野由悠季の世界」展。来場の皆さんには大変好評をいただいています。え?展覧会でへとへとになるのは珍しい? でもみなさん、海外の大美術館に行ったらもっとへとへとになって作品を見ているはずですよ。本来展覧会とはそういうものなのではないでしょうか。

できれば、アニメファン以外の皆さんにも見てほしいなあ。

(学芸係長 山口洋三)

撮影:山崎信一(スタジオパッション)

画像は肖像権保護のため加工しています。