2020年6月3日 09:06

福岡で活躍していた画家、菊畑茂久馬さんが去る5月21日に亡くなられました。85歳。

私は、菊畑さんが亡くなる2か月前である3月19日に、新聞記者の方と一緒にご訪問してお元気な姿を拝見しておりましたので、突然の訃報にとても驚きました。

昨年3月、当館リニューアルオープンの折に、菊畑さんは奥様とともにおいでくださいました。達者に館内を歩いて、新しくなった美術館に大変喜んでおられました。今年9月1日~10月25日、コレクションの中から大作絵画を中心とした展覧会「菊畑茂久馬:「絵画」の世界」を開催する予定でしたので、ご覧いただけなかったことが心残りです。

2011年7月、当館は、長崎県美術館との共同企画・同時開催で「菊畑茂久馬回顧展 戦後/絵画」を開催し、彼の長年にわたる業績を、320点余りの作品で紹介しました。展覧会調査の一環として、私がまず始めたことが、菊畑さんへの長時間インタビューでした。2008年末に開始し、その後断続的に2011年3月まで、都合9回にわたって菊畑さんに長時間のインタビューを行いました。幼くしてご両親を失った孤独な少年時代から始まり、前衛美術グループ「九州派」に属していた頃を経て、山本作兵衛さんや戦争記録画に出会い、やがて《天動説》という大作の絵画シリーズにいたるまでの自己史を、抜群の記憶力、軽妙で魅力的な語り口で話してくださいました。菊畑さんへのインタビューは数あれど、これほど長時間のインタビューはかつてありませんでした。アトリエ、書斎廻りはきちんと整理され、ご訪問の折はダンディなお姿で迎えていただいたことが思い出されます。

さて晩年の菊畑さんは実に物腰柔らかく、いつも私や長崎県美術館の野中明さんを温かく迎えてくださいましたが、彼に初めてお会いした時、その雰囲気は全然違っていました。

1995年に当館で「ルネ・マグリット展」が開催された時、その巡回担当が私だったのですが、主催の朝日新聞西部本社の方で菊畑さんに展覧会評を依頼することになり、しばらくして展覧会観覧のために菊畑さんがご来館。新聞社の方と共に学芸課にあいさつに見えました。これが彼と私との初めての出会いでした。

私と言えば、当館で勤め始めてまだ2年目で、その時菊畑さんは60歳。人を射るような眼差しが実に印象的で、その立ち振る舞いは論客の名にふさわしいものでした。前衛美術集団「九州派」の語り部、炭鉱画家・山本作兵衛、藤田嗣治の戦争記録画の評価にも道を切り開いた人物であることくらいは知っておりましたが、知識も経験も足りない当時の私が何か対等に話せるはずもありません。しかし、勝手ながら、自分はこの画家と何か縁があるのではないか、という漠然とした感覚が、出会う前からありました。

私が彼の名前と作品を知ったのは、学生時代に読んだ雑誌『美術手帖』掲載の記事でした。画家の名前、風貌、作品、そのどれもが独特で、強烈に印象に残りました。そして出身地。彼は長崎市の生まれです。私も同じです。「長崎出身者にこのような画家がいたとは」と驚き、菊畑さんのお父様が徳島県の出身と知りさらに驚きました。実は私の父もそうなのです。そして菊畑さんは福岡市にお住まいとのこと。そのころ私は京都にいましたが、数年後、福岡市美術館に勤務する機会を得ました。もっともこれだけなら単なる偶然なのですが、確か1995年ごろと記憶しますが、ある外国人キュレーターとの偶然の出会いが、2011年の菊畑さん回顧展の布石となっていたことに、約15年後に気が付くことになるのです。(つづく)

「菊畑茂久馬回顧展 戦後/絵画」会場風景(2011年、福岡市美術館)

撮影:山崎信一(スタジオパッション)

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )

2020年5月13日 13:05

今回「平成元年の日本人像」というコレクション展覧会を準備しました。日本広告写真家協会(APA)が、昭和から平成に改元された年に、その当時生きていた日本人を任意に、一定のフォーマットで撮影するプロジェクトで、その写真108点が福岡市美術館に寄贈されています。その写真を見ていると、アントニオ猪木、間寛平といった著名人も散見され、約30年前の当時をしのぶことができます。

国内では昭和天皇崩御、消費税導入、参院選での与野党逆転、手塚治虫と美空ひばりの死去。海外では中国天安門事件、東欧革命と冷戦の終結、と時代が音を立てて変化していた年でした。それで自分自身のことを思い出してみました。つまり平成元年、自分が何をしていたかです。その年、私は無事試験に合格し、晴れて大学生となって京都で1人暮らしを始めました。実は、入学した学部は、現在の仕事とは何の関係もないところで、そのまま進んでいたら学芸員という仕事はしていなかったと思います。

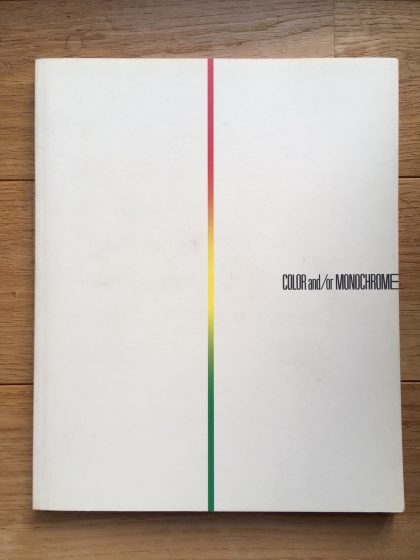

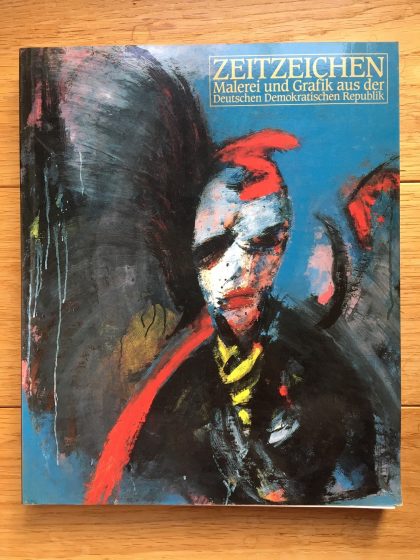

進路変更はもう少し後なのですが、その種は、この年から少しずつまかれていたのではないか、と今になって思います。大学入学前は全く経験のなかった、現代美術の展覧会めぐりを始めていて、買い求めた図録は自宅の本棚の片隅にまだありました。そのうちの2つを図録にて紹介します。

まず1つ目が、「現代美術への視点 色彩とモノクローム」。平成元年に東京国立近代美術館にて企画開催され、翌年1月に京都国立近代美術館に巡回(と言ってもその当時はどこで企画されるとか巡回とか美術展のシステムなど全く知りませんので、単に平成元年の暮れにチラシを見て興味を持ち、見に行っただけですが)。難解な現代美術作品ばかりの展覧会だったのですが、難しいとは感じず、むしろ面白い、と思ったことが、それ以降の美術に対する態度を決定づけたように思います。ここで「難しい」と思っていたら、美術の専門分野が違っていたかも? 日本作家もイケムラレイコ、原口典之など、後に評価を高めた作家が出品しておりました(もちろん、この時はその名前を聞いてもちんぷんかんぷん)が、この年アメリカでは、日本現代美術を紹介する「アゲンスト・ネイチャー」が開催されてもいましたし、草間彌生の回顧展も開かれたころ。前者に出品していた椿昇、大竹伸朗、ダムタイプ、舟越桂、宮島達男、森村泰昌などは本展には皆無。時代を切り取ることよりも、モダンアート以後の歴史の本質に迫ることを重視していた企画内容になっていたと思います(と、今になってようやくわかる)。

2番目は「東ドイツ美術の現在」。平成元年から翌年にかけて国内7会場(! マイナーな内容なのになんでそんなに?)巡回した展覧会。平成元年後半に一気に進んだ東欧革命でベルリンの壁が崩壊し、東ドイツという国家も風前の灯火、というタイミングでこの展覧会。そりゃあ見に行くよね、ということで私が見たのは平成2年5月ごろに巡回先の兵庫県立近代美術館においてでした。現代美術というよりは、戦前のモダンアートの延長のような具象絵画が多数でしたが(これも今だからわかるけど、ドイツ表現主義、新即物主義の延長のような作品が多かった)、図録を見返すと印象に残っていた作品もいくつかあって、当時何かしらインパクトを覚えたのかもしれません。それにしても、この時点でドイツ美術、といえば西ドイツの美術、ゲオルグ・バゼリッツとか、東側に住んで西側で発表していたA.R.ペンクとか、アンセルム・キーファーとかジグマール・ポルケとかヨルク・インメンドルフ、でしょう(と、これも今になって思うこと)。しかし、もう「東ドイツ」自体が存在しないことを考えると、この時にこの展覧会を見ることができたのは貴重でした。

ついでながら、平成元年に関してもう1つ。そして先日企画していま残念ながら巡回延期となっている「富野由悠季の世界」展に関連ある出来事としては、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』がオリジナルビデオアニメとして制作されたこと。これは富野由悠季監督以外の監督が作ったガンダム作品。時代の移り変わりはこんなところにも感じられました。

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )

2020年4月15日 09:04

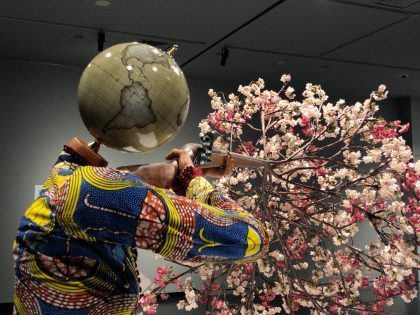

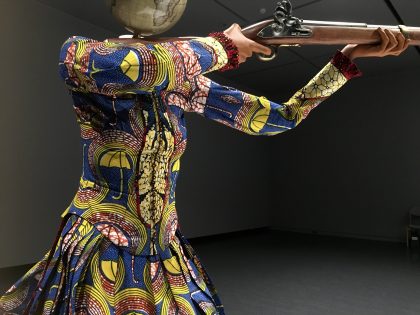

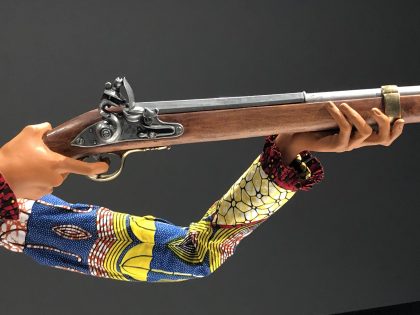

現在福岡市美術館は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため臨時休館しております(4月4日(土)から5月7日(木)まで)。《桜を放つ女性》は、インカ・ショニバレCBE氏が当館のリニューアルオープン記念展に際して制作した作品で、リニューアルオープン後最初の収蔵作品となりました。リニューアル1周年を記念して、4月19日まで無料公開を予定しておりましたが、臨時休館でやむなく終了となりました。

本作は今、2階のコレクション展示室に入ってすぐの「近現代美術室A」という場所に飾られています。普段はダリやミロを展示している「コレクション・ハイライト」の会場なのですが、この期間は広い空間に《桜を放つ女性》が1点だけ飾られ、とても贅沢な展示です。落ち着いたグレーの壁面での展示は、これが見納めかもしれません…。たくさんの方に見ていただきたかったのですが、公開期間はわずか1週間でした。このまま会期終了は、あまりにももったいない‼ということで、学芸スタッフ撮影による写真を公開します。

本作は作家からの許可をいただき会場での撮影が可能でした。本当は来場者の皆さんに直接作品を見ていただきたかったところですが、ぜひモニター越しにこの無料公開をお楽しみいただければ幸いです。

1

2

3ボタン他ドレスの細部に注目!

4館内の桜は満開です。

5隙間から覗くのは…

6桜の落とす影

7

8

9

10

11最後に…通常は撮ることができない位置なのですが、特別初公開!

撮影:1…後藤恒/2…上野真帆/3・11…正路佐知子/4・5・6…渡抜由季/7…徳永昭夫/8…鬼本佳代子/9・10…忠あゆみ

©Yinka Shonibare CBE, 2019. Courtesy of James Cohan Gallery, New York

《桜を放つ女性》の魅力が伝わりましたでしょうか…?

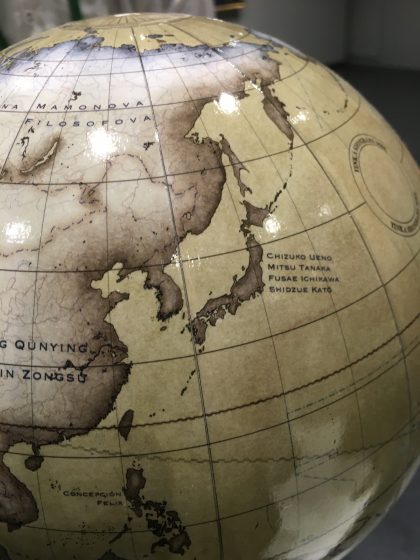

本作は何層にも意味が込められており、作品の細部を読み解くことでさらに解釈が広がる作品です。例えば、女性の頭部の地球儀には、女性の権利獲得のために尽力した世界各国の女性たちの名前が記されています(写真11を参照)。解説もホームページからご覧いただけますので、是非!!

この作品は、臨時休館以降は、近現代美術室C「コレクション・ハイライト」でご覧いただける予定です。 今後変更等がございましたら、随時ホームページでご案内します。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)